九谷焼を美術館や図録で鑑賞するための解説を行っています

吉 田 屋 窯 文政7年~天保2年(1824~1831)

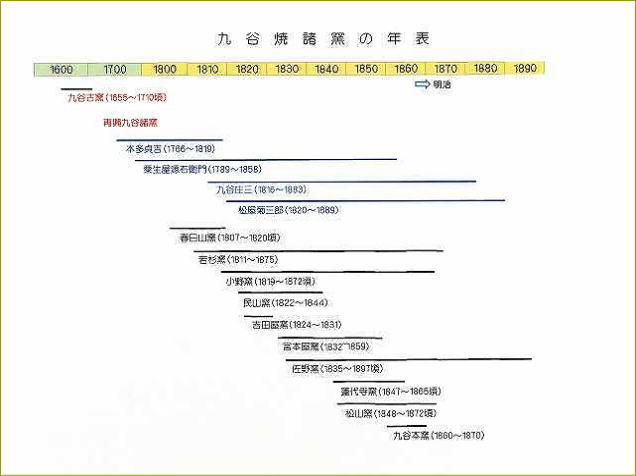

窯の歴史的意味

吉田屋窯は、加賀に次々に興った再興九谷の諸窯の中で、最も短命で7年あまりで閉じられましたが、古九谷の青手を再現した吉田屋窯の青手「青九谷」を生み出した窯であると評判を呼び、すでに当時から高い名声を受けました。このため、吉田屋窯で焼かれたものは、再興九谷の中で初めて「九谷焼」と呼ばれるようになり、これが故に九谷古窯で焼かれ伝世されていた九谷焼を古九谷と呼ぶようになったといいます。

「青九谷」は、本多貞吉の薫陶をうけた、粟生屋源右衛門と養子の本多清兵衛によって生み出されました。青黒ずんだ素地に落ち着いた絵の具を厚く盛り上げる吉田屋窯の作品からは、古九谷よりも一層落ち着いた渋さを感じさせながらも、彩度や明るさの点で絵の具相互がよく調和していることがうかがえます。

そのため、吉田屋窯の絵の具は、絵付をしても素地から離れることはないといわれます。このような素材的な特質により、吉田屋窯の作品は、「工芸美の典型がここにある」といわれるほど、どれをとっても美しく、芸術的鑑賞に十分たえうる作品を出した江戸後期の有数な窯として広く日本に知られている名窯と位置付けられ、数々の優品が伝世されています。

吉田屋窯で再現された青手古九谷の技法は、その後、源右衛門の門下生である松屋菊三郎(後の松本佐平)によって蓮代寺窯そして松山窯においてその完成度をあげました。こうして、青手の技法は、今も、現代九谷にとって重要な彩色方法(様式)の一つとなり、吉田屋窯の青手は、一般に、吉田屋風とわれて継承されています。

窯の盛衰

吉田屋窯は、文政7年(1824)、大聖寺の豪商(屋号吉田屋)で家柄町人でもあった 四代目 豊田伝右衛門が九谷村の九谷古窯の脇に築いた窯です。その窯が九谷吉田屋窯であり、2年後に九谷村の窯材料を一部転用して山代に移された窯が山代吉田屋窯です。

九谷吉田屋窯の跡は、昭和46年の九谷古窯第2次調査によって、この窯が煉瓦造の連房式登窯で4房の焼成室と煙道部からなり、全長16メートル余りであることがわかりました。また、ものはらからは九谷陶石に粘土や田土を混ぜ合わせて焼いた、分厚く鼠色の素地の陶磁片が多く見つかりました。

山代吉田屋窯の跡は、平成7年より始まった山代再興九谷発掘調査によって、この窯が全長約10メートル、幅5メートルの連房式登窯で、4層に分かれ、最下層が焼成室5室であることが確認されました。このものはらからも鼠色あるいは黄白色の半磁器の陶磁片が出土しています。

山代吉田屋窯の跡は、平成7年より始まった山代再興九谷発掘調査によって、この窯が全長約10メートル、幅5メートルの連房式登窯で、4層に分かれ、最下層が焼成室5室であることが確認されました。このものはらからも鼠色あるいは黄白色の半磁器の陶磁片が出土しています。

この窯の運営について記述した『吉田屋文書』には数多くの記録が残されています。

その文書から、九谷村での開窯当初から、「陶器方へ雇置人々」には主工 本多清兵衛、石方轆轤に若杉窯にいた京都の虎吉、錦窯に小松の名工 粟生屋源右衛門、また絵付に鍋屋丈助など、各地から名工を招き集めていたことがわかります。また、山代吉田屋窯になると、藩や町会所による物質的援助により規模も大きくなり、工房の組織も整然としていたことがわかります。

そのほか、窯焼の日割り・製品の価格表・新窯開始と使用日時・その回数・揚り代金など営業生産や取引、藩庁との関係書類など、細部ににわたり記録があります。

主な陶工たち

吉田屋伝右衛門 (四代目) *陶工ではありません。

四代目 吉田屋伝右衛門は、陶工ではありませんが、ある意味で、九谷焼中興の祖ともいうべき人です。博学多趣味の文化人で、晩年、隠居し製陶に意を注いでいた伝右衛門は、文政6年(1823)、72歳のとき古九谷を再現することを決意し、清兵衛と源右衛門が古九谷を再興しようしていることを聞きつけ、二人の構想を聞き入れて、翌年、私財を投入して九谷村に開窯しました。

商人である伝右衛門は、最初に、余りにも不効率な九谷村での開窯が採算に合わないこと承知しながらも、あえて危険を冒したのは、九谷村の九谷古窯の脇に吉田屋窯を築くことによって、古九谷再現の強い思いを示したかったからといわれます。

粟生屋源右衛門

*源右衛門の陶歴については、九谷焼を再興した名工 粟生屋源右衛門を見てください。

鍋屋丈助

鍋屋丈助は、江沼の生まれで、金沢の森西園に絵画を学び、初め、林八兵衛に招かれて若杉窯で、文政年間は吉田屋窯で絵付をし、人物花鳥画に秀れた筆腕をふるいました。松下堂黄彰と号しました。父の丈右衛門は江沼郡の村吏を勤め、宝暦年間に絵画を修めたといわれます。丈助の子

鍋屋吉兵衛は、民山窯の赤絵の画工として活躍し、さらにその子 吉造(後の内海吉造)も色絵の画工として活躍しました。

越中屋幸助

越中屋兵吉の弟で、民山窯で兄と共に陶画に従事し、文政年間、吉田屋窯の陶工として源右衛門、丈助と共に麗筆をふるいました。

≪吉田屋窯の組織≫ 職人とその出身地

支配方 園村善兵衛 加賀小松

石方轆轤 本多清兵衛 江州神崎郡瓦屋寺村

土方轆轤 溝 忠兵衛 江州甲賀郡小川出村

土方轆轤 小川 定市 江州甲賀郡長野村

石方轆轤 虎吉 京若宮八幡前

石方轆轤 恒吉 京若宮八幡前

石方轆轤 助次郎 加賀能見郡浅井村

釜方 作次 加賀能見郡若杉村

釜方 半三郎 加賀能見郡若杉村

石土製し方 喜兵衛 加賀能見郡不動寺村

石土製し方 庄助 加賀小松

土踏方 長嶋屋甚七 加賀小松中丁

錦釜 粟生屋源右衛門 加賀小松材木町

絵 鍋屋丈助 加賀小松かし端

絵 越中屋幸助 加賀金沢上田町

日雇方榾割 甚助 加賀大聖寺越前町

日雇方榾割 左屋 半七 加賀大聖寺越前町

勝手方 宗助 加賀小松

形物 丈助娘弐人 加賀小松かし端

しかしながら、この窯は文政10年(1827)に五代目 伝右衛門と四代目 伝右衛門が相次いで亡くなると、六代目 伝右衛門に至っては家運が衰え、文政13年(1830)、本藩加賀藩の御用を受けたこともありましたが、天保2年(1831)、廃窯となりました。

作品の特色

吉田屋窯独特の色釉によって、古九谷の青手とはまた趣の異なる吉田屋窯の青手ができたといわれています。吉田屋窯の絵の具は古九谷よりも一層落ち着いた渋さを持っており、絵の具を厚く盛り上げても絵の具相互が彩度や明るさの点でよく調和しているため、作品はどれをとっても美しく、工芸美の典型であるといわれます。

もちろん、熟練の源右衛門でさえも、釉薬や絵の具の組成を古九谷と同じにすることができなかったと考えられます。通常、九谷焼の絵の具は、唐土・白玉・日の岡をもとに、弁柄(黄)・緑青あるいは酸化銅(緑)・二酸化マンガン(紫)・酸化コバルト(紺)を使って調合されました。絵の具の調合は熟練の画工の役割でしたから、吉田屋窯の作品に見られる色合いも、源右衛門が清兵衛らの協力のもと素地と絵の具との調和を繰り替えし試した末に、見つけ出されたものと考えられます。

吉田屋窯の様式は、青手古九谷の「塗埋手」を踏襲していて器全体が一見青く見えることから、「青九谷」と呼称されています。ただ、この作風は、青手古九谷が豪壮雄大な筆致で典雅な芸術的気塊ともいうえるものを持っているのに対し、この窯のものは運筆の速度が感じられ、それが醸し出す特有の軽快さが漂っているように見えます。

文様も花鳥・山水・人物から染物の文様などまで取り入れた、幅広いもので、江戸時代後期特有の緻密な繊細さを見せています。

![]() (石川県立美術館収蔵品データベースから検索してください 11点)

(石川県立美術館収蔵品データベースから検索してください 11点)

![]() 左をクリックしてください 石川県九谷焼美術館所蔵品「牡丹図平鉢」など21点

左をクリックしてください 石川県九谷焼美術館所蔵品「牡丹図平鉢」など21点

![]() 小松市文化財収蔵品検索システムから検索してください

小松市文化財収蔵品検索システムから検索してください

器種

平鉢・皿・徳利・盃・向付・手炉・燭台・香炉・茶碗などから摺鉢・土鍋・土瓶・植木鉢にいたるまで多種多様な製品に及び驚くばかりです。実に広範囲の器種にわたりながらも、芸術的鑑賞品と量産方式による日用品とが併存していることです。

裏銘

古九谷同様に、ほとんどが角「福」です。

| “古九谷・再興九谷の歴史 先頭へ |