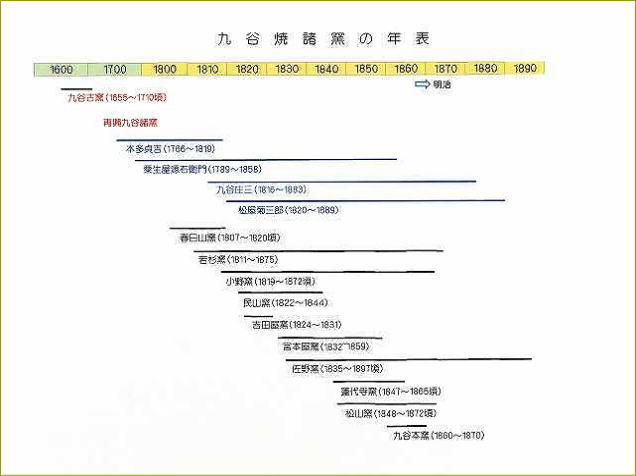

九谷焼を美術館や図録で鑑賞するための解説を行っています

若 杉 窯 文化8年~明治8年(1811~1875)

窯の歴史的意味

本多貞吉は、青木木米が京に戻った後も、春日山窯に残り作陶を続けながら、加賀で磁器生産の機運が広まるのを知って、自らの経験を活かし、磁器の大量生産に必要な豊富で良質の陶石を探し求めました。ついに、貞吉は、能見郡花坂村六兵衛山で見つけ、この場所から近いところで磁器を生産することになりました。

貞吉は、若杉村で瓦を焼いていた林八兵衛からの招きを受け、そこに本窯を築くことになりました。この若杉窯は、初めて加賀において磁器を量産化し、加賀藩の殖産興業の柱となった窯になり、また、花坂陶石は、今も九谷焼の素地作りのために使用される重要な原料となっています。この貞吉の功績は大きく、次々に諸窯を興すことになりました

おのずから、若杉窯では、大量生産に必要な陶工が藩の内外から集まようになり、木米ができなかった、加賀での色絵磁器の生産工場の実現を追い求めることになりました。ですから、作品には、染付のほかいろいろな作風の色絵磁器が見られます。

また、吉田屋窯によく似た色絵磁器を制作することもできました。これは、貞吉が未だ十代後半であった粟生屋源右衛門の能力を見出し、釉薬の研究を源右衛門に任せるといった洞察力が貞吉にあったからといえます。

さらに、この若杉窯で活躍した多くの陶工の中からは、若杉窯の後に続いた再興九谷の諸窯で活躍する陶工が輩出され、彼らはここで培った製陶の技能を持って各窯で活躍しました。小野窯を開いた薮六右衛門、佐野窯を開いた斉田伊三郎、蓮代寺窯を開いた松屋菊三郎、寺井で錦窯を開いた九谷庄三、埴田で窯元を創めた山元太吉などがそうでした。

窯の盛衰

若杉窯は、もともと、文化2年(1805)から能美郡若杉村(現小松市若杉町)で十村(他藩でいう大庄屋)林八兵衛が家業の瓦製造を行っていた窯で、八兵衛が茶人でもあったので、趣味として茶碗、水指などの茶道具を作っていた窯です。その後、文化8年(1811)、八兵衛は、京から来て春日山窯に留まっていた本多貞吉を招いて、本格的な磁器の窯を築き、ここに若杉窯が誕生しました。若杉窯は連房式登窯でそのものはらからは大量の陶磁片が出土しています。

貞吉は、京都の寅吉、肥前平戸の平助、紀伊熊野の虎吉らを呼び寄せて、製陶の能力を高め、花坂村六兵衛山に次いで、同村アサラ山でも陶石を発見し、原料の確保に努めました。その後、文化10年(1813)、阿波徳島の上絵の名工

赤絵勇次郎が招かれるなど、その陣容が充実され、作風の幅も拡がっていきました。

開窯から5年目の文化13年(1816)、若杉窯は加賀藩によって郡奉行の直轄となり、翌年、「若杉陶器所」と改め、規模も大きくなりました。藩が春日山窯での窯業の殖産興業計画を完成させ、産業的に量産化を実現させたといえます。こうして、若杉窯は再興九谷の草分け的存在となりました。

文政元年(1818)、川尻七兵衛が藩命により若杉陶器所の出納を担当することになり、翌年、貞吉が没すると、勇次郎が主工となる一方で、文政5年(1822)、加賀藩は金沢の陶器商

橋本屋安右衛門を管理者としました。こうして、藩は藩営化を強めるため、他国からの磁器の輸入を禁止し、さらに、同6年には陶器の輸入も禁止して、若杉窯の積極的な支援、助成を図りました。

ところが、天保7年(1836)、若杉陶器所から出火して工場が全焼したため、陶器所は隣村の八幡に若杉村以上の広い土地と建物を得て、すべての施設を移して、さらなる量産経営を行いました。なお、平成4年から行われた八幡遺跡の発掘調査で「天保三歳 施主橋本屋安右衛門」銘の香炉片が出土しており、すでに若杉村陶器所の火災以前に八幡村に本窯があったことがわかってきました。

しかしながら、大量生産の大工場と化していく中、これを嫌う陶画工もいて、また文政2年(1819)に本多貞吉が歿すると、藩内の他の窯へ移る陶工が出てきました。彼らは主に貞吉の門人たちで、同年には薮六右衛門が小野村に戻って小野窯を、翌年には粟生屋源右衛門が小松に戻り楽焼の窯をそれぞれ開き、同5年(1822)には春日山窯を復興した民山窯に山上屋松次郎が移りました。次から次へと主力の陶工を失うことになりました。

さらに、天保8年(1837)勇次郎が主工を退いたこと、小野窯が良品を作り出したことなどが影響して、次第に若杉陶器所はその勢いをなくして行きました。明治2年(1869)版籍奉還による藩窯として成り立ちできなくなり、再び若杉(橋本屋)安右衛門が民窯として経営にあたりましたが、明治8年(1875)に廃窯となりました。

主な陶工たち

本多貞吉

*本多貞吉の陶歴については、九谷焼を再興した名工 本多貞吉を見てください。

三田勇次郎 1780?~1834?

三田勇次郎は、もとは徳島の人といわれますが、肥前で精細な赤絵を学んだといわれます。磁器に伊万里風の着画をすることが上手かったので、加賀では赤絵勇次郎と呼ばれました。このため、彼の作品を「加賀伊万里」と呼ぶことがあります。

正院焼の中に「天保八丁酉赤絵勇次郎於正院造之」の裏銘の作品が伝えられていますが、若杉窯を退いた直後にこの窯において九谷焼系色絵磁器の指導にあったとみられます。

粟生屋源右衛門

*源右衛門の陶歴については、九谷焼を再興した名工 粟生屋源右衛門を見てください。

九谷庄三

*庄三の陶歴については、九谷焼を再興した名工 九谷庄三を見てください。

斉田伊三郎(道開)

天保元年(1830)、伊万里、京などで修業して郷里佐野村に戻ってきたとき、当時、若杉窯を経営していた橋本屋安兵衛の招きに応じ、自ら習得してきた技術を若杉窯の発展に注ぎ、その業績に大きく貢献したといわれます。天保6年、若杉窯を辞して佐野に帰り、佐野窯を開き独立しました。

作品の特色

この窯の作品を大きく分けると、染付と色絵磁器となりますが、他の再興九谷の諸窯を比べても染付の割合が多いといえます。

染付では、特有の荒い貫入が多く入った素地のものが目立ち、同一デザインのものや型物も見られ、また、文様には、大勢の陶工が携わったことから山水や花鳥のような中国や伊万里を手本にしていると思われものが多く見られます。量産のためであったことからすれば、これらは日用雑器として使用されたと考えられます。中には、濃淡の色や明るさの変化にすぐれ独特の暗青色の発色をしている作品や、芙蓉手の構図に鳳凰・龍・亀・宝尽くし文・福の字などを組み合わせた一品的な作品もあります。

この窯の色絵磁器は変化に富み、春日山窯や明の呉須赤絵を思い起こさせるもの、吉田屋窯の塗埋手と見間違えるほどの青手の作品、柿右衛門風の赤の際立つ作品などがあり、いずれも一品制作の作品であると考えられます。赤絵もより手の込んだデザインのものが見られます。

若杉伊万里と呼ばれる作品は、伊万里と同じ文様で構成されていることから、そう呼ばれています。また、吉田屋窯の塗埋手の陶磁片が、文化8年(1811)頃から天保7年(1836)まで稼働していた若杉村の窯のものはらから出土していることから、九谷焼研究者の中に、粟生屋源右衛門が若杉窯に在籍していたときに、青手の絵の具を研究していたと考えられていたかた、この窯で青手を作ったと唱えています。一方で、吉田屋窯の閉窯(天保2年1831)後、そこで働いていた陶工が若杉村の窯で制作したと唱える研究者もいます。

![]() (石川県立美術館収蔵品データベースから検索してください 15点)

(石川県立美術館収蔵品データベースから検索してください 15点)

![]() 左をクリックしてください 石川県九谷焼美術館所蔵品「呉須赤絵写龍花鳥文平鉢」ほか3点

左をクリックしてください 石川県九谷焼美術館所蔵品「呉須赤絵写龍花鳥文平鉢」ほか3点

![]() 小松市文化財収蔵品検索システムから検索してください

小松市文化財収蔵品検索システムから検索してください

器種

いわゆる殖産興業のために興された窯で生活雑器を量産することが目的でしたから、あらゆる器種が生産されました。染付では鉢・皿・壷・甕・瓶、碗、徳利、それに型物の向付が多く、香合・文鎮・硯屏・火入などの器種もあります。色絵では、平鉢・瓶などのほか、花瓶・碗・盃台・瓶などがあります。一品ものの染付や色絵磁器は大型のもが中心です。

裏銘

二重角の中に「若」の字を書いたもの、その書き方が反対になっている左「若」といわれるもののほかに「福」「若杉山」「加陽若杉」と記されたものを見ることもありますが、無銘のものも数多くあります。わずかに「貞橘」と記した作品は貞吉作と考えられています。また、「木越八兵衛

本多清兵衛」連名の青磁も見られ、銘がいろいろあります。ただ、概して、染付は左「若」と無銘のものが多く、色絵磁器のうち塗埋手には角「福」が描かれ、呉須赤絵は無銘となっています。

| “古九谷・再興九谷の歴史”の先頭へ |