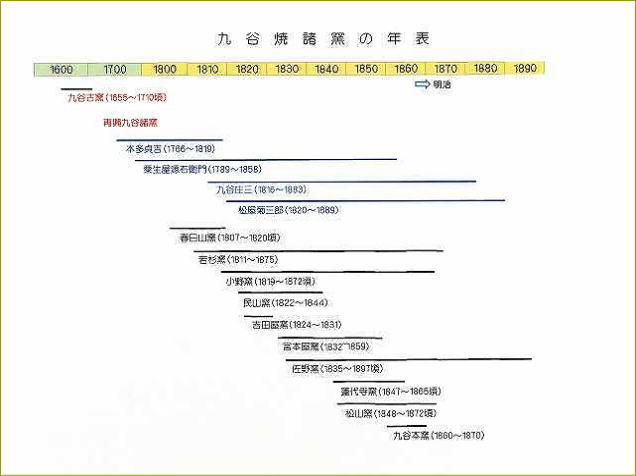

九谷焼を美術館や図録で鑑賞するための解説を行っています

春 日 山 窯 文化4年~文政元年頃(1807~1820頃)

歴史的意味

春日山窯は、九谷古窯が閉ざされてから100年以上経った加賀の地に、京から招かれた青木木米と助工の本多貞吉によってもたらされた磁器の最新技術をもとに、加賀藩の殖産興業の意図から興された窯です。この窯が開かれたことにより加賀藩に磁器生産の機運が広まり、この窯の呉須赤絵写しがその後の「加賀赤絵」の発展に影響を与えることになりました。

窯の盛衰

春日山窯は、文化4年(1807)、京焼の名工 青木木米が本多貞吉を連れてやってきて、金沢卯辰山の春日山(現在の金沢市山の上町)にあった瓦窯を改良し製陶を始めた窯です。この窯が開かれる至る事情については『箕柳祠碑文』や『政鄰記』に詳しく述べられております。

当時、加賀地方において藩民が用いる日用雑器は肥前や京から買入れ、その数は、皿にして毎年36ー37万枚にのぼり、これが大量の藩金を藩の外に流出させることになっていたため、その抑止策として金沢で製陶することが緊要となっていました。

文化2年11月、加賀藩の金沢の町年寄 亀田純蔵(号 鶴山)は、京の木米を訪れて、金沢での製陶を懇請したところ、「適当な土さえあれば行こう」と、”土”次第では行くことに木米の了解が得られました。純蔵は加賀に戻って九谷村の土を送り、木米もこの原料を見て来沢を決意したといわれます。翌3年9月、木米は金沢にやって来て、瓦焼の窯を借りで、九谷村の陶石や金沢茶臼山の土などで試焼したところ、木米の意に叶う作品ができました。

純蔵(号鶴山)は、「唐津金府起本」と題する具といわれます具申書の中で、「京都の粟田口の陶器師 青木佐兵衛(木米のこと)という者が陶器のことに詳しいので様子を聞いたところ、陶器に適当な土があれば国産ができるということで」「先年陶器を作っていた大聖寺九谷の土を取り寄せ」「少し試しに焼いてみると問題なく出来た。」と述べています。

木米は、進取の気風が満ちていた京において作陶を始め、すでに高い評価を受けていましたが、加賀藩での国焼の創始は、彼の意にかなっていたと考えられています。木米は、その冬一旦帰京して、翌年の文化4年(1807)4月、助工

本多貞吉を伴い再来しました。ここに、町会所出資の下、宮竹屋善左衛門と松田平四郎両人が窯元となり、春日山窯は藩窯として開く運びになりました。

木米は春日山窯の製陶によって藩内で常用される鉢や皿類などの雑器が十分間にまかなえると考えたようです。ただ、九谷の地から陶土や薬土を取り寄せるのが不便であるため、「能美郡瀬木野村

勘定村」「石川郡 別曾村 三子牛柑」「河北郡 山之上二俣柑 卯辰村」などから取り寄せたといいます。しかし、新しい窯は、長雨のため、火入れできたのがその年の10月に延びたため、11月になってやっと開けられました。初窯の作品は、窯の湿気が去らず、その作行は優れていたものの、磁肌が幾分黒ずみ、染付の発色が淡く薄いものでした。

その後、木米の作品は優れた作行となりましたが、この窯の経営は、翌年正月の金沢城大火によって藩財政が緊縮を迫られて行き詰まり、民営に切りかえられました。これによってこの窯の目的が殖産興業の色あいを濃くしていったため、国焼を創るという木米の意にはそぐわなかったと考えられます。同年の冬、木米は在藩すること2年足らずで京に戻りました。

木米による春日山窯での作品は、藩営の間に2回から3回の窯焚きが、民営になってからもせいぜい3から4回で終わったようですから、残された数も少ないのです。

しかしながら、後を引き継いだ松田平四郎らは、春日山窯に残った本多貞吉のほか、任田屋徳右衛門、越中屋兵吉などを使い、木米在藩中の作品を倣って製陶を続けましたが、文化8年(1811)、貞吉が若杉窯に移ってから急に衰え、文政元年(1820)頃に廃窯になったと考えられます。

主な陶工たち

青木木米(春日山窯に来るまでの陶歴)

明和4年(1767)、木米は京の茶屋「木屋」に生まれ、多くの文人が出入りする環境の中で育ちました。11歳のころから、茶屋の常客 高芙蓉(1722-1784年

儒学者、篆刻家(てんこく 印章の作成をする者)、画家)から、書画や古器(古銅器・玉・古銭・古陶磁器)の鑑定、篆刻の技法を学びましだ。木米は、もともと器用で模古癖(古い書画・骨董を模倣すること)が強く、古銭や中国銅器の鋳造に手を付けていましたが、1795年、29歳のとき、父と姉を相次いで亡くしてから、煎茶を志向するようになり、やきもの(煎茶茶器)への関心を強くしていったといわれます。

茶屋の常客であり高芙蓉と親しかった木村蒹葭堂(*1)を訪れたとき、偶然にも朱笠亭の著した陶書「陶説」(*2)を目にして、作陶への関心をさらに強めたようです。当時の文人たちが明代の磁器の意匠に敏感に反応して、京の美術工芸から多様な意匠や技術を取り入れた京焼に対し、文人が染付や呉須赤絵を求めていたことを知り、その陶書を見てなお一層その作風に関心を寄せたといいいます。

木米の目の前で蒹葭堂が茶を煮る作法と煎茶器の美しさに惹かれ、その作陶に大いに関心をもちました。当時の文人の間では抹茶式の点茶法によらず、煎茶式に茶の葉を煮出しする方法が盛んとなり、煎茶が愛好されていたころでした。

こうして、木米が製陶を志したのは、寛政8年(1796)、すでに30歳を迎えていたころでした。木米は、まず粟田焼の宝山窯(*3)にて和陶の作陶を基礎から学び、木村蒹葭堂から紹介された奥田潁川(*4)の門弟になりました。その後、粟田口の一文字屋の名義を譲り受けて自身の窯を開き、宝山窯の伝統技法と潁川の新風様式(明代磁器)を使って作陶に励み、さらに潁川から交趾などの中国古陶器の手法を学んで、次第に潁川の信頼を得ていたといわれます。

享和元年(1801)、潁川の推薦で、紀州藩窯の改良(青磁の製陶、ただ適した陶石土なし)に携わり、さらに、文化2年(1805)、粟田青蓮院の御用窯師となりました。このとき、お礼を兼ねて「赤絵金襴手の茶碗と香合」を青蓮院宮へ納めたといわれます。そして、その年の11月、金沢の町年寄・亀田鶴山の訪問を受け、金沢への招聘を懇請されました。

(*1)木村蒹葭堂 1736+~1802

江戸後期の文人・本草家(江戸中期以降、研究対象が自然物全体に広がり博物学的になった)。家業の酒造業による富を背景に詩文・書画・博物学を能くして、珍書・奇書・書画骨董を蒐集していたことから、文人・学者との交遊が多かったといわれ、また。蒹葭堂が催した煎茶の会には池大雅、与謝蕪村、高芙蓉の名が連なったといわれます。

(*2)朱笠亭 著「陶説」

古今東西を問わず陶磁器についての初めての専門書。全6巻で、巻1は清初から乾隆時代にいたる景徳鎮窯の歴史と焼成法,巻2は古窯,巻3は明代の景徳鎮窯の歴史と焼成法,巻4は古代~六朝時代の古陶磁評論,巻5は唐~元代の古陶磁評論,巻6は明代の陶磁評論となっています。陶書「陶説」は木米の座右の書となり、木米38歳のときそれを翻訳し、1835年、木米の遺志を継いで翻訳本が公刊されました。

(*3) 宝山窯

京粟田口で将軍・禁裏・大名家などから注文で古清水を中心に伝統的な陶器生産を行った窯の一つ。

(*4)奥田潁川 1753-1811

江戸時代後期の京都の陶工。明国の帰化人頴川氏の後裔で,頴川を号としました。家業は代々の質屋でしたが,陶技を学び建仁寺内に窯を開きました。作品には中国意匠の赤絵,染付,呉須赤絵が多くあります。潁川三羽烏とは青木木米、仁阿弥道八、欽古堂亀祐です。

本多貞吉

*本多貞吉の陶歴については、九谷焼を再興した名工 本多貞吉を見てください。

松田平四郎 1760~1834

松田平四郎(四代)は、金沢黒梅橋(今の胡桃橋)の染物業黒梅屋より分家して、代々尾張町に筆墨を業としました。当時、宮竹屋・八田屋・二口屋・鍋屋等と並んで金沢町人の八人衆に数えられ、風流を好み、成田蒼虬(そうきゅう)、桜井梅室などの金沢の俳人と親交がありました。号は馬宋で、または春日山の別名帝慶山にちなんで帝慶斎とも号しました。

文化4年(1807)年金沢町会所が木米を招き、春日山に陶窯が開かれたとき、宮竹屋善左衛門と共にその経営にあたる傍ら、木米から陶技を修めました。木米が京に戻った後、民営後の春日山窯の窯元となり、作陶を行いました。馬宋の印款のある器は気品の高い趣のある作品で、木米の作品に似たものであるといわれます。

任田屋徳右衛門 1792~1873

任田屋徳右衛門は、画を春日神社社司 高井二白に学び、木米のもとで陶法を修めました。また、木米に随い山代に行ったこともあるといわれます。後年に、金沢で陶画を業とし、彩雲堂梅閑と号しました。製品には八郎風の極めて細緻なる文様を描いたものもがあり、また呉須赤絵風をうまく作陶したものもあります。その子 徳次は民山窯の陶工となりました。

作品の特色

呉須赤絵写が最も多く、日用雑器の染付、そのほかに、交址写・絵高麗写・青磁などがあります。この窯の呉須赤絵は、緑で双魚、双鳥、草花などの文様を、赤で斜格子文様を、ある意味で粗雑な筆致で描き、奔放に描くといった、典型的な呉須赤絵写しの様相を見せています。

また、一部には、小皿ですが、純白に近い精製された素地に、三輪の椿の花と葉を浮き彫りにし、ところどころ白・黄・緑と薄緑で彩った、斬新な形状と意匠の作品もみられます。

染付の日用雑器は、金沢の町中にたくさん出回ったようですが、釉が厚ぼったく上質とはいえるものでなかったのですが、それでも有田からの磁器の流入を抑えようとしたことがうかがえます。

![]() (石川県立美術館収蔵品データベースから検索してください)

(石川県立美術館収蔵品データベースから検索してください)

![]() (図録「鶏声コレクション」を参照してください)

(図録「鶏声コレクション」を参照してください)

器種

鉢・皿・向付・徳利など日用品が大部分です。

裏銘

「金城製」「春日山」「金城春日山」「金府造」「金城文化年製」などです。

| “古九谷・再興九谷の歴史”の先頭へ |