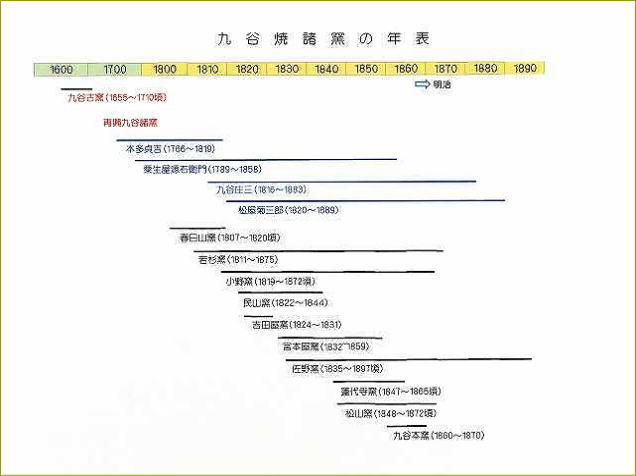

九谷焼を美術館や図録で鑑賞するための解説を行っています

蓮 代 寺 窯 弘化4年~慶応元年頃 (1847~1865頃)

窯の歴史的意味

松屋菊三郎は、13歳のころ、粟生屋源右衛門に師事して製陶を学び、その薫陶を大いに受けたといわれます。そのあと、各地で修業や経験を積んで故郷に戻った菊三郎は、源右衛門が磁器と陶器を制作していた、能美郡蓮代寺村(現小松市蓮代寺町)の窯を譲り受け、この蓮代寺窯として築き直して、吉田屋窯が閉じてから途絶えていた青手古九谷の再現に取り組みました。

当時、再興九谷の諸窯では、失敗の少ない赤描きのものか、上絵釉薬の密着がよく焼成後釉薬のはく落の心配のない、吉田屋窯のような色絵を作っていました。青手古九谷の再現に取り組まなかった理由は白磁の上に五彩で絵付することが難しかったからといわれます。菊三郎はこの困難とされる絵付について多年の研究と経験によって解決し、この窯で古九谷以来はじめて白磁に五彩で彩られた作品を制作することに成功しました。

ただ、蓮代寺窯は五彩手の磁器を完成させることに成功したものの、結果的に、能見郡内で赤絵系の佐野窯や庄三風の製品に対抗することができず、事業としてうまく行かず、閉窯となりましたが、能見郡における青手古九谷の再興に先鞭をつけたその功績は大きいといえます。

再興九谷における青手古九谷の系統は、源右衛門から菊三郎に、蓮代寺窯から松山窯に引き継がれ、さらに、明治元年(1868)、松本菊三郎(松屋から改姓した)は八幡の窯を子の松本佐平に譲って隠居しましたが、「青九谷」の流れは佐平に受け継がれ、さらに佐平の義弟

初代 徳田八十吉につながり、三代 徳田八十吉の彩釉磁器(*)に発展していくことになりました。

(*) 彩釉磁器とは、通常、絵付窯の中で色釉を低火度(800度)で焼きつける色絵磁器と区別して、本焼窯の中で素地に色釉を1200度で焼き付けたものをいいます。完成品にはおのずから違いがあり、彩釉磁器にはより高い透明感と深みが得られます。この彩釉磁器を考案した三代 徳田八十吉は重要無形文化財(人間国宝 )に指定されています。

窯の盛衰

蓮代寺窯は、弘化4年(1847)、能美郡蓮代寺村(現小松市蓮代寺町)に小松の松屋菊三郎が主宰して開かれました。それより先に、菊三郎は、天保4年(1833)から源右衛門に師事して製陶を学び、同10年(1839)から弘化3年(1846)まで各地で製陶と絵画を修めて帰郷すると、一時、小野窯の支援に当たってから、源右衛門の運営していたこの窯の前身の窯を譲り受け、蓮代寺窯を開きました。

当初、土まじりの原料であったため、素地が黄緑色をおびて磁器にならなかったのですが、やがて、完全な磁器の素地を作ることできようになりました。それは古九谷や若杉窯の晩期にやや近いもので、その上に明の五彩風の上絵をのせることに成功しました。

しかしながら、慶応元年頃、一時期は多くの徒弟を養い、将来の隆盛を期待されたものの、能見郡内での佐野窯や庄三風の赤絵系の人気製品に対抗することができず、閉窯となりました。

主な陶工たち

粟生屋源右衛門

*源右衛門の陶歴については、九谷焼を再興した名工 粟生屋源右衛門を見てください。

松屋菊三郎

*菊三郎の陶歴については、九谷焼を再興した名工 松屋菊三郎を見てください。

そのほか

川尻嘉平・中小路七蔵・大蔵清七などがいます。

作品の特色

この窯の作品は、再興九谷の諸窯でできなかった古九谷のような白磁の素地に五彩で絵付されていることです。この窯では、初め、素地が陶器質のものが多かったものの、次第に白磁の素地に改良されるようになってから、五彩で絵付した呉須赤絵風のもの、古九谷写しなどが制作されました。大きく曲面した大ぶりの平鉢には優品が多いといわれています。

素地は、胎土に鉄分を含んでいるため明るい茶褐色を帯びたものとなり、緑・紫・黄などの絵の具の発色が悪く、全体的に暗い感じを受けます。

描写法の特色は、黒い線の上に緑色調を帯びた色釉を施す青色系(青九谷)であり、青手古九谷を再現しているといわれます。

![]() (石川県立美術館収蔵品データベースから検索してください)

(石川県立美術館収蔵品データベースから検索してください)

器種

鉢が主です。

裏銘

角福が主ですが、前掲の「古九谷写平鉢」の裏銘のように一見して分からない字(「寫」のようにみえますが)のものがあります。

| 古九谷・再興九谷の歴史 先頭へ |