九谷焼を美術館や図録で鑑賞するための解説を行っています

明治九谷の特色 主な項目

1.様々な絵付技法

2.洋絵の具の使用

3.多彩な陶画工

4.制作者の銘 ほか

4.制作者の銘・政府による図案指導・器種・九谷細字

制作者の銘

江戸期の九谷焼で陶画工の名前が高台の中に書き入れられたものは、ほとんどなく、窯元の名前か、吉祥を意味した角「福」などの銘でした。明治期に入ると、そうした銘の入れ方と異なる銘が入るようになりました。個人名の「九谷庄三」

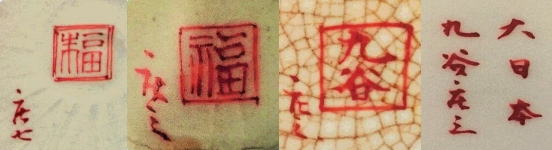

「庄七」 角「福」と「庄三」 角「九谷」と「庄三」 「九谷庄三」

九谷庄三は、小野窯で優れた品を制作したものの、いまだ陶画工の名前を書き入れる時代でなかったことから、庄三の名前はなく、角「小野」でした。

天保12年1850、独立してからは、庄三の幼名である「庄七」だけか、角「福」とそばに「庄七」などを書き入れました。そして庄三の人気が博していくなか、角「福」と「庄三」の組み合わせになり、さらに角「九谷」と「庄三(小文字)」(九谷焼の庄三という意味)に変わっていきました。

幕末から明治初期にかけ、彩色金襴の手法を完成させ、貿易九谷の主導的な製品を制作して、庄三の名声が大いに高まると、名工の作品であること(いわゆるブランド)の意味で、苗字であった一行書きの「九谷庄三」銘が製品に入れられました。製品には、直接、庄三の手によるものでなかった作品が多くありましたが、庄三が制作したものとして見なされたといわれます。

こうした銘の入れ方は、その後の明治九谷に普及し、名工と呼ばれた陶画工は、自信をもって、あるいは陶器商人の勧めで、個人の銘を入れるようになりました。

活動の場を表す銘

松本佐平が用いた銘には複数ありますが、「松雲堂/左瓶造」と「金陽堂/左瓶造」のある作品が最も信用度が高いといわれます。この二つの銘の大きな違いは、“どこの工房で絵付したか”を示すものでした。「金陽堂」は、佐平の経営していた「松雲堂」が経営難に陥り、佐平が陶画業に専念するようになってからの活動の場でした。

多くの名工は、自分の活動する場、依頼を受けた工房や陶器商人の名などと併記する形で裏銘を入れるようになりました。

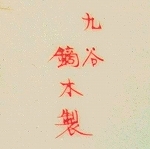

「鏑木」というブランド名

鏑木商舗は、商品の裏印には必ず「鏑木」の名を入れて、それが良い商品を意味するブランドとなって高く格付けされるように努めました。「鏑木製」「鏑木造」「鏑木謹製」「太平造」などがありました。

鏑木商舗は、商品の裏印には必ず「鏑木」の名を入れて、それが良い商品を意味するブランドとなって高く格付けされるように努めました。「鏑木製」「鏑木造」「鏑木謹製」「太平造」などがありました。どの商品も多くの名工が制作したものでしたので、制作者の名を明かさなくとも、「鏑木製」などは高く格付けされ商品であることを意味しました。鏑木商舗の商品は「鏑木」銘だけで広く販売することができたいわれ、それまでにない銘の入れ方でした。

政府による図案指導

明治政府は、明治6年(1874)のウィーン万国博覧会を機に、西欧でジャポニスムが興隆したものの、出品されたものが、いまだに日本画の様式を応用した「美術工芸品」の域に達していなかったことから、伝統的かつ新味のある図案の必要さに迫られました。特に、万国博覧会に出品される工芸品は政府が買い上げ、博覧会の地で販売され、緊要の外貨を得る手段であったので、出品のための工芸図案の指導に力を入れました。明治政府は、明治9年(1878)のフィラデルフィア万国博覧会、翌10年の第一回内国博覧会に向けて指導を強化しました。それが工芸品に絵画性を高めるため、工芸品を制作する民間企業、産地などへの工芸図案の指導でした。

博覧会に出品するための工芸の図案として、例えば、起立工商会社の『製図送付記』(工芸図案集)、明治政府の『温知図録』などが制作され、それに基づく陶磁器を制作するように各地の陶磁器産地を指導しました。この指導は明治18年(1887)ころまで続きました。

これらの図案集には、菊、梅、蓮、鳥などの花鳥、古代紋、鳳凰などの文様が掲載せられ、人物は唐人物から日本の美人画や武者絵が入れられました。それらは日本画の絵師などが描いたもので、『製図送付記』には山本光一、渡辺省亭、鈴木華邨(かそん)、鈴木誠一、三島蕉窓らが、『温知図録』には博覧会事務局に出仕していた納富介次郎が編纂担当となって、岸光景、中島仰山、岸雪浦、狩野雅信、小林述作らが関与しました。

納富は出来上がった図案を各陶磁器産地に示し、場合によっては産地に出向いて指導しました。その図案には明治有田の作品と一致するものがいくつか確認されていますが、九谷焼においては、赤絵・金襴手の図案が残っているものの、作品が見つかっていないため、実際に図案が用いられたかいまだわかっていないといわれます。

政府の工芸図案の編纂に刺激され、石川県では、明治13年(1882)、工芸図案の研鑽のために、東京で設立された「龍池会」に倣って石川県勧業美術館に蓮池会が設立されました。

器種

九谷焼全体で、明治20年(1887)、輸出の伸びが絶頂に達しました。この頃の貿易九谷の中には、イギリス、フランス、アメリカなどから買い戻されたものを見ると、金彩された赤絵細描や金襴手の大花瓶、大皿、大きな香炉などの装飾品が多くを占めていることがわかります。赤絵に金彩の密画が器物全面に描き埋められ、優れた能美九谷の陶画工による大作が多くあります。九谷焼を代表するような、金沢九谷では、大小の花瓶類、香炉、ランプ台、置物、コーヒー茶碗、皿、平鉢などの飾り物から日用品に至るまでいろいろな器種が様々な画風で制作されました。

一方で、江沼九谷では、貿易九谷の時代には赤絵金彩と古九谷写が主軸となり、明治中期以降に大聖寺伊万里が全盛を極めました。そして明治末期には再び古九谷写と赤絵金彩が盛んとなり、青九谷も作られました。

九谷細字

明治15(1882)年頃、野村善吉、宮荘一藤、高橋北山らが微細な細字をたくさん九谷焼の器面に書き入れること始めて以来、金沢九谷の一つの特色となりました。次第に広まり、明治20年(1887)頃よりこれに倣う陶画工が続出し、金沢九谷では、清水清閑、笹田友山、竹内誠山、八田逸山らが腕を揮い、深盃、楊枝立て、茶碗、飯碗などの内面に詩文、千字文などを書き、金沢九谷で盛んとなりました。明治28年(1895)、野村善吉の指導により小田清山、寺井の大原江山らが細字を始め、明治30年(1897)頃に全盛期を迎えました。

大正元年(1912)小田清山が細字を草行体で書くことを始めました。

| 古九谷・再興九谷 の特色 |

| 九谷焼独特の絵付と絵の具 |

| 九谷焼の伝統となる様式 |

| 絵画的な図案・文様 |

| 明治九谷の歴史 |

| 能美九谷 |

| 金沢九谷 |

| 江沼九谷 |