九谷焼を美術館や図録で鑑賞するための解説を行っています

「古九谷様式」という呼称について

美術館などで展示されている“やきもの”には、普通、○○焼とか、△△焼「○○○○」と銘記されたプレートが傍に添えられています。しかし、世界に誇れる、優れた文化遺産である古九谷ですが、その古九谷に対し“古九谷様式”とだけしか書かれず、展示されている場合があり、そのとき「なぜ古九谷様式と書き表すのか」「古九谷様式とは何であろうか」といったことが気になることがあります。そこで、この「古九谷様式」に関し、代表的な識者がそれぞれの見識から見解を述べていますので、それらをまとめると、つぎのとおりになります。

① 一つの様式であるとする見解

2004年に開催の出光美術館「古九谷」展に関連して、出光美術館主任学芸員・荒川正明氏(現、学習院大学教授)は、「戦国時代から江戸時代初期にかけて、日本は鉱山開発によって経済的に繁栄。中国から輸入された高級色絵磁器が富裕層の心を捉え、茶席や宴席を飾りました。しかし、1640年代に入り、中国の王朝交代に伴う内乱によって輸出が途絶えると、国産の色絵磁器を自前で作る気運が高まってきました。同年代後半には肥前の有田窯、50年代には加賀の九谷窯、備後の姫谷窯(現在の広島県福山市)などで、次々と色絵磁器が開発されるようになりました。この展覧会での『古九谷』とは、産地ではなく、あくまでも焼き物の一様式としての呼称として認識しつつご覧ください」と語られています。

② 素地と絵付から分類すべきとする見解

2009年5月、第62回美術史学会全国大会において、東京国立博物館・今井 敦氏は、「古九谷問題の混乱の一因は、多種多様な磁器が「古九谷」の名で括られている点にある。かつて「古九谷」と考えられた作品群をひとまとめにし、しかも産地論争の余波を受けて「古九谷様式」と呼びかえられたために、あたかも一つの「様式」であるかのような印象が植え付けられてしまった。「古九谷」として括られているさまざまな磁器を素地と絵付けの両面から分類したうえでそれぞれの位置を明らかにし、そのうえで「古九谷様式」という便宜的な呼び名を見直し、相応しい呼称に改めるべきである。」と述べている。

③ 古九谷様式という言葉にこだわらないとする見解

2010年6月、第35回古九谷修古祭における基調講演で石川県立美術館長・嶋崎丞氏は、「京焼とも伊万里焼とも違う、豪放華麗な独特の世界を持っているのが古九谷です。もし古九谷伊万里論者が本当に有田で焼かれたと考えるなら、有田焼とか初期伊万里焼とかの名前を付けている筈で、そうではなく古九谷様式としているのは、古九谷というものが無視できないからなのでしょう。」「伊万里の素地を使って加賀で古九谷様式の絵付けをしたものは古九谷様式であり、伊万里で素地を焼き伊万里で古九谷様式の絵付けをしたものは伊万里焼というべきであろう。この辺の仕分けというものがまだ進んでいない。」と述べ、古九谷様式という名称にそうこだわることはないという考えを示しています。

嶋崎氏による基調講演のまとめ

我が国には、雅な京焼、明るく華麗な伊万里焼、豪放華麗な九谷焼と、魅力的な色絵があり、いずれも見るからにはっきりした特徴をもっていることがわかります。だからと言って、伊万里も古九谷もわかっているようでわかっていない“やきもの”である。殊に古九谷は、謎の名陶といえる。

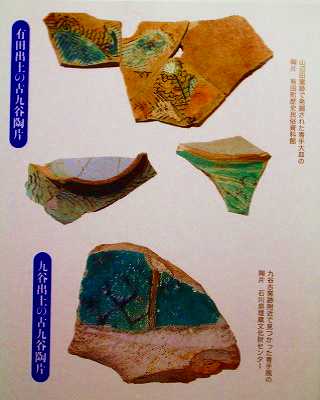

もちろん文化とか美術を議論するとき、“もの”が残っていることが大事であり、“やきもの”では、窯、陶片、伝世品が重要となる。だから、少ない記録の中で、資料の利用の仕方で解釈も変わってくる。古九谷は、九谷村で焼いた素地に古九谷の命とも言える色絵付けをおこなったと考えられるが、伝世品の中に有田の山辺田から出土した陶片に酷似しているものがあることから、諸説が生まれ、いわゆる古九谷の産地論争に至った。

これまで、九谷古窯は、九谷村で陶石が発見されたことから、磁器の技術修得のために後藤才次郎を九州に派遣して、明暦元年に開窯されたといわれてきた。しかし、九谷古窯の遺跡発掘の際に窯道具が窯の壁面に埋められていたことから、開窯時期をもう少し遡っても良いのではないか、つまり、すでに山辺田の開窯の頃に技術を持ち帰っていたとも考えられる。

一般論として、伝統工芸技術の分野では、突然の変異というものがあまりなく、仮に山辺田で古九谷様式の“やきもの”が焼かれたとして、その10数年の後に、古九谷と全く異なる様式の伊万里が同じ有田で焼かれ、完成したと考えることも難しい。初期の古九谷の素地から見て、九谷古窯では、持ち帰った技術で素地を焼き、同時に進められた色絵の技術で絵付けをしたものの、素地の焼成技術に進歩が見られないことから、途中で焼成をあきらめ、九谷焼美術館の中矢氏が言われるように、大聖寺藩と鍋島藩との姻戚関係を頼って、一時期、伊万里から素地を直接輸入されることになったと考えられる。

加えて、様式において、古九谷と伊万里、鍋島焼との大きな違いが色彩にあり、古九谷の色絵の伝統技術が伊万里に伝わっていないことである。当時日本から輸出された“やきもの”の色の名前に、赤、青があるが、古九谷の紫、黄はない。また、古九谷は、黒呉須の線描きの上に透明性の高い絵具をべた塗りしているが、伊万里では、輪郭線の中に絵付け(友禅のように)、鍋島焼は染付を重視している。こうした古九谷の様式上の特徴は、伊万里、鍋島焼につながるものではなく、「古九谷」「古九谷様式」を加賀の色絵技術、伝統という切り口から考えるのがごく自然である。