九谷焼を美術館や図録で鑑賞するための解説を行っています

松 山 窯 伝 世 名 品 展 - 青手継承の幕末藩窯 -

◆松山窯について

・嘉永年間(1848年頃)、江戸の後期から末期にかけて赤絵が大変隆盛となり、次第に古九谷、吉田屋窯の青手が焼かれなくなっていった時期に、大聖寺藩前田家が青手九谷を再興復活させようとしたことから始まりました。(後に、こうした九谷焼の作風を「青九谷」「赤九谷」と呼んでいます。)

・大聖寺藩領内の現加賀市松山町というところで、地元の山本彦左衛門に藩命で窯を開かせた。その当時、松山村の人は「松山の御上窯」(藩公直営の窯という意味)と呼ばれました。

・原料は九谷から取り寄せ、地元と吸坂村の陶土を利用して焼成されました。主に贈答用品として使われる青手の製品を焼きました。

・藩は吉田屋窯の錦窯(色絵窯)の主任を務めた粟生屋源右衛門を主工において、松屋菊三郎その他絵師を招聘しました。後年、山代で名高い大蔵寿楽、浜坂清五郎、西出吉平、栄谷窯の北出宇与門、勅使窯の山本庄右衛門、東野惣次郎等は、みなこの松山窯で養成された陶工でした。

・粟生屋源右衛門が文久3年(1863年)に他界すると、藩の支援が打ち切られたようで、それ以降、明治5年(1872年)頃までは民営の窯として続いていました。この時期の作品に、山代に金襴手の指導にやってきた永楽和全の影響が見られる作品があります。

◆展示品の見どころ

*このみどころは九谷焼美術館副館長の中矢進一さんのギャラリートークから編集して紹介します。

① 松山窯の作品は絵としても鑑賞できます。

九谷焼は絵が命といわれるとおり、まさに一介の絵師たちが、丸い大皿を一枚のキャンバスと思い、単なる絵皿という陶画の域を出て、青手の四彩の色を使ってさまざまな絵を皿や鉢の上に描いているようです、そのような見方で一枚一枚の絵を見ると、うまい絵であることが分かってきます。昔から、絵画では人物画とか動物画を見ればその絵の巧拙がよく分かるといわれますが、特に人物画というのは表情を描かなければいけないので、非常に難しく、今回、人物画として代表的な2枚が展示されています。また、デザイン的な意匠面も大変優れていています。そうした面から九谷焼のひとつの完成形というものが松山窯の中に見てとることができます。

作品「寿老人図大平鉢」 老人の表情がとてもよいです。

大変おめでたい図柄で、長寿を祝う意味があり、寿老人と、その脇に霊力を持った1500年も生きている鹿が描かれ、まさに長寿を祝う文様がど真ん中に描かれています。老人の表情がとてもよく、頬杖をついて何か思わしげな顔をしているポーズが楽しくさせてくれます。

作品「龍図大平鉢」 絵の巧拙が分かる動物画です。

松山窯はネズミ素地の背景をそのまま白地で見せているものが多い中で、この平鉢は見込の素地の余白全てが紫色で塗り埋められていて非常に印象的です。龍の周りの霊雲をまさに紫と黒呉須を使って暗雲たなびく雲に仕上げ、そのうえ空を同じ紫で表現しています。

また、霊獣と言われる獣たちの肩のあたりに背負う火炎が赤ではなく花紺青を使っているのがとても効果的です。長い、長い滝を登りきった鯉が龍に変身して天空に舞っていくという中国の立身出世の故事「登竜門」にちなんで、まさに上がりきって天空にたどり着いたばかりの若々しい龍を効果的に描いています。

作品「色絵芦翡翠図平鉢」 武士好みのまさに一瞬を切り取った巧みな1枚です。

この翡翠(カワセミ)の平鉢は、水辺の一本の芦にとまった翡翠が水の中の餌を狙っている一瞬を切り取ったような図です。この一瞬を切り取って相手を”見切る”というのは、武士道の剣術にもつながります、まさに武士好みの絵です。絵画的タッチが凝縮されて描かれ、非常に絵としてもうまく描かれています。

鉢、徳利、盃、杯洗 たくさんの小物にもいろいろな絵が描かれています。

小物も、文人たちや上級武士たちが人を招いて宴席で使うために、教養の高い人たちに分かる文様がいろいろと描かれています。

松山窯の徳利には面取りのものが非常に多いのが特徴で、その面には山水が描いてあったり、枇杷(ビワ)が描いてあったり、さまざまです。

高杯(たかつき)の台のような杯洗の中には龍や水鳥などが描いてあります。この中に水を張ったら、龍ということからまさに水神を想像したと思われます。周辺の模様は山水で、自然の情景が描かれています。また、中に鴛鴦が描いてある別の杯洗(実際に水が入っています)には、水面が揺れてその水面越しに水鳥が見えるわけで、非常に美しい情景が浮かんできます。このように、用途に合わせて図柄を選んでうまく描かれています。

また、向付とか小皿だとかといった組皿も宴席の場で随分楽しまれたことだろうと想像すると、場を盛り上げる一つの器、食器としてこういう美しい絵の付いたものが多く見られます。

大鉢、中皿、小皿 気付かない、隠れた見どころがあります。

・青手の裏はたいてい緑で全部塗り埋め、渦雲や唐草を描いて充填したりするものが圧倒的に多いですが、今回おもしろいものがいくつか出ています。たとえば、枇杷を描いてある非常に珍しいものです。これは子沢山とか家運隆盛とかそういったものを願っているということです。

・石川県立美術館所蔵の「色絵花鳥図平鉢」とほぼ同時期に、同じ人であろう人が絵付けをしたと思えるものを揃え展示されています。1つは蓋物で、もう1つは5枚組の中皿です。中皿では芭蕉を描いて雀が飛んでいる、それが菊の脇にあったりして同じポーズです。この3点に共通することは花鳥図であり、蓋物と県立美術館の作品の紺青の発色が全く一緒であると考えられことから、共通であろうと考えられます。

・山水ばかりを集めたところ、遠景、中景、近景という3段階に描いているものが多いようです。松山窯の時代である幕末には山水画は実景に近く写実的に描いていて、吉田屋窯の山水が南画風に近い山水に対して、松山窯は非常に写実的な山水が多いということです。

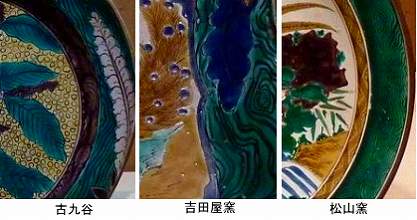

② 各窯の青手が同時に鑑賞できます。

九谷焼美術館では、各窯や年代によって展示する方法をとらずに、九谷焼を代表する伝統的な様式ごとに「青手の間」「色絵五彩の間」「赤絵金襴の間」において名品を常設展示して鑑賞できますが、今回、第2会場の「青手の間」において松山窯の青手が古九谷、吉田屋窯の青手の作品と並べられていますので、再興を意識し伝統を受け継ぎながらも、独自の九谷焼の形を築いた松山窯を鑑賞することができます。

各窯に共通する縁文様

女郎花が描いてある青手の古九谷の大皿、次に吉田屋窯の額鉢の四角い皿、そして雉を描いた松山窯の大皿を並べて見ると、縁文様が同じひし形の木目文様であることです。青手古九谷のものは木目文様が地文様として描かれ、それが吉田屋窯の作品にも受け継がれ、そして松山窯の作品にも古九谷のような文様が縁文様に描かれています。その上で、見込にそれぞれのメインテーマである画題を描いているということで全く様式的には一緒ですが、松山窯なりの成立という過程があるので、決して吉田屋窯の真似をしていないし、古九谷の真似もしていない、そうした点も見どころです。

年代を異にする各窯の山水画

前出の山水画を見ると、古九谷は江戸の初め、吉田屋窯は江戸の後期、そして松山窯は江戸の末期と、それぞれ年代が異なることから、同じ風景画を描いていても趣が違って見えます。

基本的に、古九谷の時代の風景画というのは岩も切り立っていて、非常に厳しい山水画を描いています。いわゆる中国でいう北宋画といわれるもので、古九谷にはそうした筆線(筆のライン線)で描いています。同じ風景画でも文人が非常に好んだといわれる時代、いわゆる文化文政時代に生まれた山水画は南画風で、吉田屋窯では文人画風に柔らかいタッチで描かれています。そして松山窯の幕末のころになると、写実的になり、京都の四条丸山派のような写実画が流行ります。この山水画からも北宋画の狩野派風、南画の文人風、そしてやがて写実的なものになっていくのが見て取れます。

こうして並べてみると、同じような風景画を描いている絵皿であっても、当時の絵を勉強した絵師が描いた作品からは、その時代の風潮とか傾向とか好みとかいうものが嗅ぎ分けられるようです。

作品「李白観瀑図大平鉢」 九谷焼の本領を発揮した絵付けです。

この作品には、実は山キズがあります。山キズというのは本窯焼成のときに窯の中でできたキズのことで、その山キズをうまく利用してその上から山を描いています。山水画の山に仕上げると少し立体感が出ています。こうした技法は、実は古九谷以来の伝統で、キャンパスが少々歪んで少々難があってもその難を覆い隠すがごとく、それ以上の成果をもって絵付けで見せる、九谷の本領を発揮した面白い作品です。

③ 独自の特徴である花紺青が多用されています。

花紺青は、古九谷や吉田屋のような濃い紺青ではなく、少し空色をしています。古来、日本では岩紺青(藍銅鉱)という紺青の顔料が使われてきましたが、この紺青は18世紀初め英国で製造されてから陶磁器などに使われた顔料で、清国経由で日本に多く輸入されました。伊藤若冲、葛飾北斎などの絵にも使われており、江戸の末期には手に入り易く広まっていたことから、松山窯でも使用されました。この花紺青と古九谷、吉田屋窯の紺青とを、色合いとか透明感の点から比較することができます。

花紺青は、古九谷や吉田屋のような濃い紺青ではなく、少し空色をしています。古来、日本では岩紺青(藍銅鉱)という紺青の顔料が使われてきましたが、この紺青は18世紀初め英国で製造されてから陶磁器などに使われた顔料で、清国経由で日本に多く輸入されました。伊藤若冲、葛飾北斎などの絵にも使われており、江戸の末期には手に入り易く広まっていたことから、松山窯でも使用されました。この花紺青と古九谷、吉田屋窯の紺青とを、色合いとか透明感の点から比較することができます。